针灸(Acupuncture and Moxibustion)是针法和灸法的总称,起源于古代的砭石,也即是针灸的原始工具。古人用一些尖利的石块来刺身体部位或人为刺破身体使之出血,以减轻疼痛,这就是针灸中的"针"的雏形,也开创了以针灸治疗为代表的中医外法的先河[1]。中医学中采用针刺或火灸人体穴位来治疗疾病,是联合国教科文组织认定的人类非物质文化遗产代表作。针灸于2006年经国务院列入第一批国家级非物质文化遗产名录[2]。

针法是指在中医理论的指导下把针具(通常指毫针)按照一定的角度刺入患者体内,运用捻转与提插等针刺手法来对人体特定部位进行刺激从而达到治疗疾病的目的。刺入点称为人体腧穴,简称穴位。根据最新针灸学教材统计,人体共有361个正经穴位。

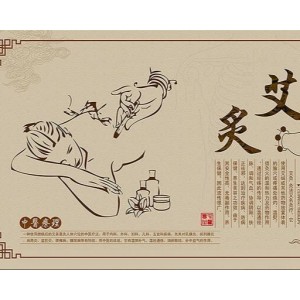

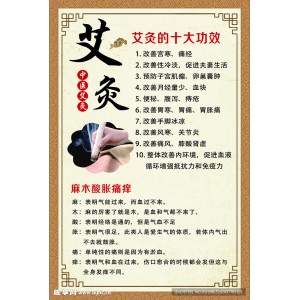

灸法是以预制的灸炷或灸草在体表一定的穴位上烧灼、熏熨,利用热的刺激来预防和治疗疾病。通常以艾草最为常用,故而称为艾灸,另有隔药灸、柳条灸、灯芯灸、桑枝灸等方法。如今人们生活中也经常用到的多是艾条灸。

针灸是东方医学的重要组成部分之一,其内容包括针灸理论、腧穴、针灸技术以及相关器具,在形成、应用和发展的过程中,具有鲜明的中华民族文化与地域特征,是基于中华民族文化和科学传统产生的宝贵遗产。

针灸被认为起源于公元前100年左右的中国,大约在《黄帝内经》出版时,尽管一些专家认为它本可以更早进行。随着时间的推移,关于月球、天体和地球周期、阴阳能量以及身体“节奏”对治疗效果的影响出现了相互矛盾的主张和信仰体系。针灸在公元6世纪首先传播到韩国,然后通过医疗传教士传播到日本,然后从法国开始传播到欧洲。20世纪,随着针灸传播到美国和西方国家,与西方信仰相冲突的针灸精神元素有时被摒弃,取而代之的是简单地将针刺入穴位。