本栏目将推送广东省名中医池晓玲教授有关十二时辰养生方法的相关内容,结合不同的季节、节气,指导广大民众开展日常的养生保健及防病祛疾,共同探索如何在日常生活中把握养生的黄金时刻,以实现身心的和谐与健康。

未时,指13-15时之间的时段,《释名》中说:“未,昧也。日中则昃,向幽昧也。”因此,“未”有太阳自正中向西偏移、日光由炽热渐转柔和的意味。故未时又名日昳、日跌、日央等,此时自然界经历阳气最旺、阴阳对峙、阳气转弱的过程。

在人体内,未时正值小肠经当令,也是小肠功能活动最活跃的时候。中医认为,小肠位于腹中,是一个相当长的管道器官,其上口在幽门处与胃之下口相接,其下口在阑门处与大肠之上口相连。《黄帝内经》提到:“小肠者,受盛之官,化物出焉”,说明小肠的主要生理功能是受盛化物和泌别清浊。一方面,它接受从胃传下来的经初步消化后的食物,并进一步消化吸收;另一方面,它将食物残渣下传于大肠,将部分废水下传于膀胱,起到协助机体“排毒”的作用。因此,在小肠经当令的未时,维护小肠正常的生理功能是很重要的。具体应该如何进行呢?

首先,未时进食需节制。

中医认为,胃肠的运动配合应该是“胃满肠空”或“肠满胃空”,而不宜两者皆满。未时小肠充满胃腑传来的食物,此时适宜“肠满胃空”,因此应该避免在此时再次进食。这里所谓的“进食”主要指固体类食物为主的进食,如米饭、面食、饼类、水果等,尤其不宜进食肥腻难消化或者冰冻食物。肥腻食物阻碍中焦气机,影响小肠蠕动,可引起胀满的症状。而对于寒冷食物,《黄帝内经》早有谆谆告诫:“寒气客于小肠,小肠不得成聚,故后泄腹痛矣”,一旦过食生冷,使小肠受寒,它泌别清浊的作用就失调了,不能使食物残渣凝聚成粪,容易诱发腹泻腹痛的症状。因此,未时需节制进食,确实饥饿难忍的,也要尽量选择汤水类、容易吸收的食物,而且要温食,不宜冷食。

其次,口干不妨喝杯水。

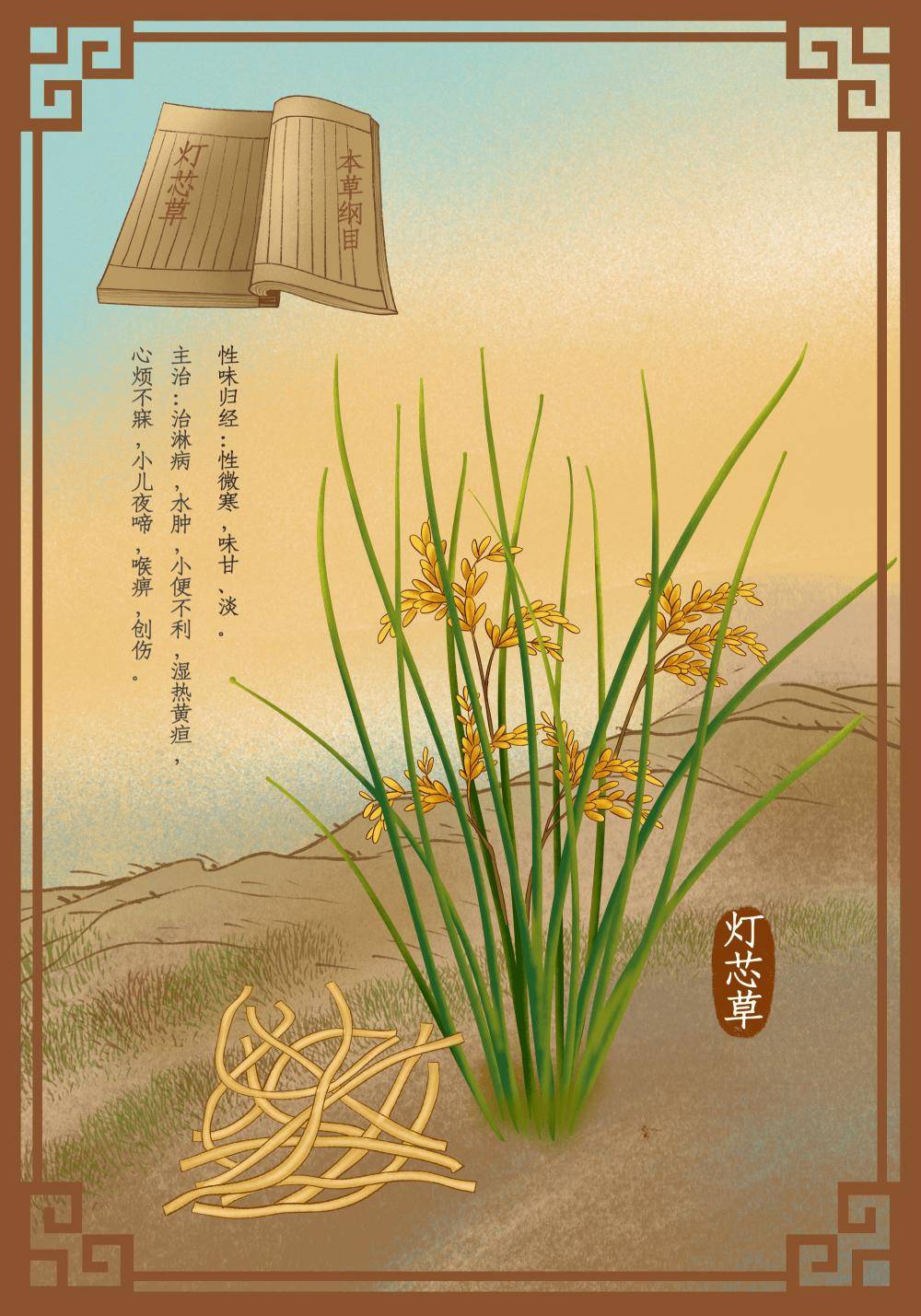

未时人体常常出现口干的症状,尤其在午睡之后。这是因为小肠在进行“分清泌浊”活动的时候,需消耗大量的水液把食物精微输送到脾脏,把糟粕输送到前后二阴(膀胱和肛门)。故中医也认为小肠有“主水液”的作用。还有另一个原因,人体吸收了午餐的营养之后,体内血粘度增高,进而引起“口渴”的反射。这时,适当喝杯温水可以补充体内水液,降低血液粘稠度,对维持体内气血平和很有好处。对于平素心火偏旺的人群(如伴心烦、口疮、失眠症状者),由于“心经之火,移于小肠”(《黄帝内经》),也常伴口气秽浊、尿赤尿涩、腹部隐痛等小肠经热的症状,这类人在未时可以用莲子心5克、灯芯草1扎、生地15克,煮水代茶饮,以起到清热泻火,养阴生津的效果。

最后,应避免运动出大汗。

未时自然界处于阴阳相峙阶段,这期间阳气逐渐由旺转弱。相应的,人体气机也处于由外张转为内收的过渡阶段。这时起居以静养为主,使体内阴阳顺利交汇,而不宜剧烈运动干扰气血,影响气机平衡,更不宜大量出汗,耗损阳气阴津。特殊情况下,如每日仅有此时有空暇运动者,也应选择运动量较小的活动,如散步、垂钓、广播操、八段锦、太极拳,或者游泳等。有些朋友虽然没有进行运动,却常常“漏汗”不止的,这可能跟体内阳气亏虚有关系,可以肉桂、吴茱萸等量打粉,调生姜汁,外敷在关元穴(身体前正中线,脐下4横指处即为此穴)、中脘穴(身体前正中线,胸骨下端和肚脐连接线中点即为此穴),每次10-15分钟,以皮肤潮红为度,每周1-2次,以起到温补脾肾阳气的作用。

专家简介

池晓玲

广东省中医院肝病科学科带头人、学术带头人,中医药防治病毒性肝炎研究团队负责人,广东省名中医,岭南名医,主任中医师,二级教授,博士生导师,博士后合作导师,第六批全国名老中医药专家学术经验继承指导老师,广东省首批名中医师承项目指导老师,广东省中医师承“薪火工程”指导老师,广州市优秀中医临床人才研修项目指导老师,全国名老中医药专家传承工作室建设项目专家,中医哲学访问学者,国家中医肝病重点专科协作组组长。

兼任九三学社中央科普工作委员会委员,国家食品药品监督管理局新药评审专家,国家中医药管理局科技评审专家,世界中医药学会联合会肝病专委会副会长及方药量效研究专委会副会长,中华中医药学会肝胆病分会副主任委员及方药量效研究分会副主任委员,中国民族医药学会肝病分会副会长,广东省中医药学会肝胆疾病健康促进专委会主任委员,广东省药学会中医肝病用药专家委员会主任委员、广东省医学会感染病分会副主任委员、广东省保健协会首席专家顾问、广东省保健协会健康服务示范基地首席专家等40多个学术任职。

从事中医临床研究工作40余年,坚守中医原创灵魂,继承不泥古,创新不离宗,运用现代科学技术方法推进中医肝病的传承发展,创立多维立体系列疗法体系及其创新性学术思想,建立以辨证论治为主导的“预测-预防-治疗-康复-保健”一体化的肝病防治模式,疗效显著。擅长中医辨证施治、中医心理治疗、情志疗法、中医外治法、药膳食疗、养生保健,提出并实施中医多维立体系列疗法体系治疗肝病,包括病毒性肝炎、肝纤维化、肝硬化、脂肪肝、酒精性肝病、药物性肝病、自身免疫性肝病等。

供稿:池晓玲全国名老中医药专家传承工作室

张朝臻谢玉宝

执行编辑:张靓雯

审核校对:王军飞